La nostra memoria spesso è ingannevole, come il nostro cuore. Ricordi distorti, annebbiati, deliziosamente bugiardi e talvolta meccanici. Viviamo di ricordi, plasmiamo la nostra identità su ciò che abbiamo vissuto e sulla nostra capacità di combattere gli eventi, belli o brutti, giusti o sbagliati che siano.

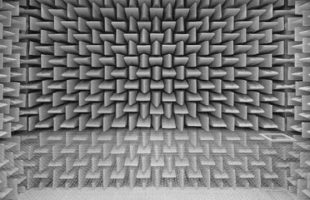

Chi legge potrebbe confermare di ricordare molto bene il suono della voce di qualcuno a lui caro, anche di chi non c’è più da molto tempo, ma che ha uno spazio riservato entro una stanzetta ben arredata e confortevole proprio lì, nell’ippocampo. Una stanza chiusa a chiave, magari con molteplici serrature, ma che, chimerica, si apre da sé facendoci sentire violati, nudi davanti a carezze di memoria che in realtà sembrano più schiaffi sporchi di pianto.

Nessuno di noi può, davanti alla memoria e ai ricordi, creare una cucitura tanto potente da riuscire a lasciare al-di-là tutto ciò che è stato e che non può più essere. Come una tela di Fontana, invece, viviamo una dimensione aperta tra il nostro al-di-qua ed il nostro Oltre, quello che non conosciamo, che ci è ignoto, dove vengono però riposti anche i ricordi da cui non riusciamo a staccarci.

Siamo prodotti di memoria e proprio ci opponiamo al distacco da ciò che in realtà vorremmo dimenticare. Non è paradossale tutto ciò? Ci leghiamo agli oggetti, che siano una tazzina da caffè o una coperta, un pettine o una collana, una maglietta o quel vaso acquistato in un viaggio troppo lontano per farti venire la voglia di prendere un aereo e recartici a tua volta, anche perché tu dell’aereo hai paura. La concretezza degli oggetti ci mette nella condizione – a Tu per Tu – di fare i conti con ciò che è stato, con qualcuno che, ora, non può più prenderci per mano o ascoltarci in quel salotto dove le poltrone sono consumate da corpi di passaggio.

Cosa ne facciamo dei nostri ricordi, quelli tangibili? C’è chi non ne vuole sapere, c’è chi preferisce una damnatio memoriae rispetto ad un horror vacui troppo cruento e asfissiante, c’è chi taglia il “prima” e il “dopo” con un bisturi tanto razionale da far invidia anche a chi riesce da sempre a vivere nel modo più calcolatore e spietato. C’è anche chi non può fare a meno di mantenere un legame (i cosiddetti “continuing bounds”) con coloro che la ragione non ammette possano essere scomparsi, abbandonando gli altri ad un’esistenza che sembra sempre troppo eterna senza gli affetti strappati dalla Morte.

Vi è chi si libera di tutto, meno che delle fotografie. Foto sbiadite, con gli angoli mangiucchiati dalle dita nervose intente a staccarle e a riattaccarle da album di famiglia perché, forse, starebbero meglio in una cornice lì, sulla credenza insieme ai libri preferiti e ai vasi di fiori che marciscono sempre troppo in fretta, lasciando il passaggio di un odore nauseabondo che tende ad abitare le pareti come un morbo. Vi è chi delle foto non ne vuol sapere, tenendo solo quella del luttino magari entro una scatola in fondo al cassetto, perché è lì, ma non la si può vedere, non c’è il rischio di imbattercisi se non perché alla ricerca di qualcos’altro. C’è chi di foto riempie gli armadi, entro valigie che si fanno feretri di fermi immagine di esistenze che durano cent’anni e che in realtà sembrano abbiano vissuto poche effimere ore.

Ma ci sono quelle foto che non puoi più guardare. Perché il trauma è sempre lo stesso, gemello della prima volta in cui hai incrociato per l’ultima volta gli occhi del tuo caro, poco prima che non potessi più rispecchiarti nella loro lucidità cristallina. Le foto fanno male, le foto sono dolorose. Ed anche questo trovo paradossale: come un pezzo di carta fotografica, che in realtà spoglia di ogni dimensione i corpi appiattendoli e sterilizzandoli di ogni umana comprensione, possa risvegliare memorie che avevi nascosto accuratamente dentro mille scatole a mo’ di matriosca cerebrale. È proprio questo che mi fa dubitare di ciò che voglio e che non posso ricordare. Quanto voglio essere schiava, cioè, della mia memoria.

Beatrice Roncato Villa