Perdite. Di secondi, minuti, ore e giorni. La consapevolezza degli attimi andrebbe insegnata come si educa a tenere in mano una matita o a parlare, a pulirsi le scarpe sullo zerbino ogni qualvolta si debba entrare a casa dopo una passeggiata sul fogliame martoriato dalla pioggia e dal fango. E non si impara mai; e non imparo mai, io per prima. Esattamente una settimana fa seppi della scomparsa del Sig. N., una di quelle persone che, volenti o nolenti, ti trovi ad incontrare occasionalmente, ma piacevolmente, inaspettatamente. Sembra una filastrocca: in realtà gli incontri piacevoli mi ricordano un po’ le rime, da ripetere con il sorriso sulle labbra, che ti fanno dimenticare il disincanto del mondo. Di spiegazioni razionali alla Morte in realtà non ne possediamo, ne abbiamo la certezza, l’idea di costanza, di universalità e di arresa, ma, tutto sommato, ogni volta che accade disintegra una parte di noi che cade sul terreno per poi essere calpestata dagli altri. Così è stato per il Sig. N., padre di una conoscenza dolce e sfuggente, la cui dipartita mi ha lasciato quell’amaro in bocca tipico di una caramella alla liquirizia che non ho mai sopportato. Le persone non decidono quando andarsene, che sia notte o giorno, lunedì o venerdì, e Lui, o chi per lui, decise di scendere dal mondo quella domenica mattina dopo un’agonia che ne ha spezzato le carni e le forze in totale isolamento.

“È mancato mio suocero, alle 6.45. Posso chiamarti? Scusa l’orario, ma ho pensato a te. Sappi che era Covid”. Impotenza, gelo, oblio sotto i piedi, vertigine prevaricatrice. Quella parola racchiude in sé, trasformandone le intenzioni e la naturalezza, la Morte ed il terrore che porta in grembo. Con gli estranei è più “facile” parlare, in certi momenti. Il giusto distacco riesce in qualche modo ad evitare il coinvolgimento estremo di una parola in più, di una carezza in volto che si è soliti annunciare sulle guance di chi conosciamo bene. Ma con le conoscenze più speciali, quelle della domenica mattina al Museo, quelle degli auguri di Natale al vin brulè con gli Alpini, non puoi, non riesci a permetterti una distanza il cui siero ti può evitare pensieri nostalgici e compassionevoli.

E ti ritrovi ad essere curatore – perché un funerale è come una mostra temporanea: l’apoteosi dell’esistenza ai suoi livelli più grati e migliori – e dolente, amico e operatore funebre. Il funerale, il giorno dopo dell’Immacolata, ha fatto frenare la pioggia che per giorni ha mitragliato il terreno come fosse trincea. Le panche segnate per mantenere la giusta prossimità, il disinfettante ai lati della chiesa, il banchetto delle firme, i fiori sull’altare, il feretro con quella rosa rossa sopra. E il rimbalzare delle luminarie sul legno lucido delle sedie, poste ai lati e ben lontane le une dalle altre, capaci di proiettare gli astanti in una dimensione altra. Il momento peggiore di un commiato, a mio parere, non è mai l’inizio, né la fine in sé. Bensì quegli attimi cadenzati immediatamente dopo la lettura di un pezzo di vita di chi se ne va: la massima tensione della consapevolezza della fine della cerimonia, ma anche il limbo di essere ancora lì, con la speranza che quell’attimo non debba avere fine, mai. Perché si è ancora insieme, perché si è ancora lì, nello stesso luogo, con i piedi sullo stesso marmo lucido, non importa come, ma la vicinanza determina il senso di compresenza, di non essere ancora lontani. E fu quel discorso a farmi scendere una lacrima.

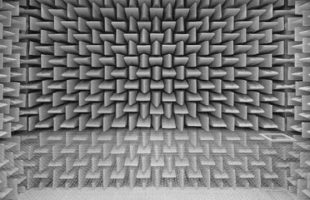

N. venne a mancare dopo 25 giorni di degenza in ospedale, nella solitudine di una stanza asettica, nell’ultimo mese dall’anno, proprio lui, militare di carriera che ha resistito a molto, ha resistito a tutto. E vengo a conoscenza, ogni volta, della fragilità del mondo, della gracilità della carne, di come un soffio distratto e sbagliato possa posarsi su chiunque, scegliendo questa volta proprio il Signor N. E l’ho salutato così, con un gesto del capo, mentre guardavo la portiera chiudersi e l’auto funebre andarsene.

No, le luci di dicembre dovrebbero asservire i funerali. Vorrei domarla, la Morte, vorrei poterle chiedere perché decide di soffiare sopra la vita come fosse una girandola in una giornata di sole in cui, però, l’arcobaleno tende ad un’amara cancrena.

Beatrice Roncato Villa