Feticismo del silenzio.

In una realtà dove siamo perennemente bombardati da suoni, rumori e colori tanto accesi da emettere frastuono, credo che non si sia più capaci di apprezzare il silenzio, quello reale, quello pulito, quello dove neppure i pensieri possono essere violati dal continuo chiasso violento che deve forzatamente soffocare la nostra scatola cranica.

Pochi giorni fa mi sono imbattuta in una lettura che menzionava due forme estreme, agli antipodi, di silenzio: una tipologia silenziosa ed una rumorosa. Il silenzio “silenzioso”, quello che angoscia, quello che non siamo capaci di domare perché dobbiamo ingravidarlo con qualcosa che non ci faccia sentire il nulla sotto i piedi, e il silenzio “che fa rumore”, di cui in realtà abbiamo paura poiché senza non troveremmo il nostro orientamento nel mondo.

Quante volte riusciamo a ritagliarci uno spazio innocuo, ingenuo, lontano dalla calca sensoriale che deve per forza metterci in condizione di essere perennemente connessi con il mondo? Quasi mai, soprattutto quando i nervi della tristezza e del dolore vengono accarezzati con il vetro tagliente e rotto di un lutto. Quanti di noi sanno stare a Tu per Tu con il proprio pensiero, con la propria solitaria ed autentica natura? Non so rispondere.

Personalmente passo volentieri molto tempo in silenzio per poi parlare solo quando lo reputo necessario, solo quando le parole cercano di uscire perché altrimenti rimarrebbero sterili e senza suono bloccate proprio nella pancia, in attesa di essere spinte in gola. Ebbene sì, sono una feticista del silenzio, quello di qualità. Non ho mai rigettato il silenzio, forma gentile di pensieri che vagano incessanti e nervosi nella carne liquida della testa. Eppure c’è chi del silenzio ne fa una malattia, un difetto, uno stigma: il silenzio è “non avere nulla da dire”, è “non avere pensiero alcuno”, è metastasi di anormalità e sintomo di asocialità. Ma, secondo chi per l’esattezza?

Un lutto comporta anche questo: la cessazione del dialogo tra noi e chi se ne va, la non-risposta a conversazioni che sono per lo più monologhi in attesa perenne di un riscontro destinato a non pervenire mai. La cessazione della comprensione e della condivisione del pensiero che si fa chimera tra le vene dell’inconscio. Eppure sappiamo, comprendiamo razionalmente che il suono di una certa voce, di un certo tono non lo troveremo più, da nessuna parte, nemmeno cercandolo tra lettere scritte e ultimi messaggi destinati a non continuare quella piacevole conversazione. Il silenzio porta al decesso del punto di riferimento, dell’equilibrio esistenziale tra il Noi e l’Altro, andato Oltre, andato Altrove. Ma come sosteneva Sartre, “ogni parola ha i suoi echi, ogni silenzio anche”.

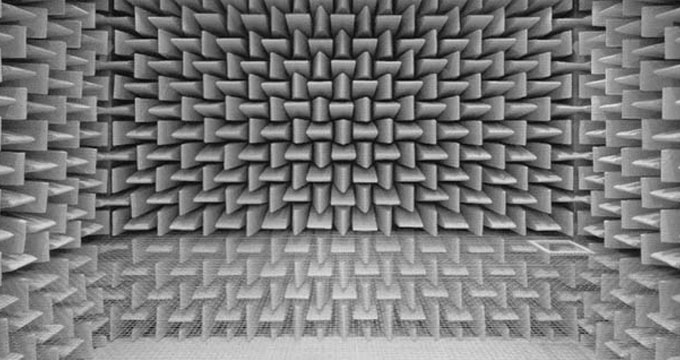

Sono venuta a conoscenza della cosiddetta “camera anecoica”, che già dal nome strozza il fiato creando un sottovuoto nella cassa toracica. Per chi non lo sapesse, ma da ora lo saprà, questa camera è finalizzata alla “morte del suono”. Una stanza anecoica è un ambiente artificiale il cui scopo è quello di ridurre la riflessione dei segnali sulle pareti. Una sorta di non risposta, di non-ritorno. Il malcapitato, in realtà, si trova a fare i conti con le proprie viscere, nel vero senso della parola: sembra sia possibile addirittura sentire il battito del proprio cuore, il soffio che lascia i polmoni, i lamenti dello stomaco. Una stanza buia, dove l’udito si trova costretto a negoziare contromisure per sopravvivere. Pare che sia un’esperienza al di fuori dell’ordinario, capace di disorientare anche una bussola: i punti di riferimento svaniscono, si perde l’equilibrio tanto da doversi sedere per controbattere al senso di nausea inattesa e spietata. Così come nel lutto, dunque, i punti di riferimento vengono perduti e assorbiti dalle pareti che vanno oltre i nostri sensi, oltre le nostre percezioni ed illusioni di controllare un equilibrio, quello dell’esistenza mortale, il cui unico desiderio è proprio quello di uscirne, e al più presto. Ecco perché non riusciamo a sopportare il silenzio assoluto.

Beatrice Roncato Villa

In una realtà dove siamo perennemente bombardati da suoni, rumori e colori tanto accesi da emettere frastuono, credo che non si sia più capaci di apprezzare il silenzio, quello reale, quello pulito, quello dove neppure i pensieri possono essere violati dal continuo chiasso violento che deve forzatamente soffocare la nostra scatola cranica.

Pochi giorni fa mi sono imbattuta in una lettura che menzionava due forme estreme, agli antipodi, di silenzio: una tipologia silenziosa ed una rumorosa. Il silenzio “silenzioso”, quello che angoscia, quello che non siamo capaci di domare perché dobbiamo ingravidarlo con qualcosa che non ci faccia sentire il nulla sotto i piedi, e il silenzio “che fa rumore”, di cui in realtà abbiamo paura poiché senza non troveremmo il nostro orientamento nel mondo.

Quante volte riusciamo a ritagliarci uno spazio innocuo, ingenuo, lontano dalla calca sensoriale che deve per forza metterci in condizione di essere perennemente connessi con il mondo? Quasi mai, soprattutto quando i nervi della tristezza e del dolore vengono accarezzati con il vetro tagliente e rotto di un lutto. Quanti di noi sanno stare a Tu per Tu con il proprio pensiero, con la propria solitaria ed autentica natura? Non so rispondere.

Personalmente passo volentieri molto tempo in silenzio per poi parlare solo quando lo reputo necessario, solo quando le parole cercano di uscire perché altrimenti rimarrebbero sterili e senza suono bloccate proprio nella pancia, in attesa di essere spinte in gola. Ebbene sì, sono una feticista del silenzio, quello di qualità. Non ho mai rigettato il silenzio, forma gentile di pensieri che vagano incessanti e nervosi nella carne liquida della testa. Eppure c’è chi del silenzio ne fa una malattia, un difetto, uno stigma: il silenzio è “non avere nulla da dire”, è “non avere pensiero alcuno”, è metastasi di anormalità e sintomo di asocialità. Ma, secondo chi per l’esattezza?

Un lutto comporta anche questo: la cessazione del dialogo tra noi e chi se ne va, la non-risposta a conversazioni che sono per lo più monologhi in attesa perenne di un riscontro destinato a non pervenire mai. La cessazione della comprensione e della condivisione del pensiero che si fa chimera tra le vene dell’inconscio. Eppure sappiamo, comprendiamo razionalmente che il suono di una certa voce, di un certo tono non lo troveremo più, da nessuna parte, nemmeno cercandolo tra lettere scritte e ultimi messaggi destinati a non continuare quella piacevole conversazione. Il silenzio porta al decesso del punto di riferimento, dell’equilibrio esistenziale tra il Noi e l’Altro, andato Oltre, andato Altrove. Ma come sosteneva Sartre, “ogni parola ha i suoi echi, ogni silenzio anche”.

Sono venuta a conoscenza della cosiddetta “camera anecoica”, che già dal nome strozza il fiato creando un sottovuoto nella cassa toracica. Per chi non lo sapesse, ma da ora lo saprà, questa camera è finalizzata alla “morte del suono”. Una stanza anecoica è un ambiente artificiale il cui scopo è quello di ridurre la riflessione dei segnali sulle pareti. Una sorta di non risposta, di non-ritorno. Il malcapitato, in realtà, si trova a fare i conti con le proprie viscere, nel vero senso della parola: sembra sia possibile addirittura sentire il battito del proprio cuore, il soffio che lascia i polmoni, i lamenti dello stomaco. Una stanza buia, dove l’udito si trova costretto a negoziare contromisure per sopravvivere. Pare che sia un’esperienza al di fuori dell’ordinario, capace di disorientare anche una bussola: i punti di riferimento svaniscono, si perde l’equilibrio tanto da doversi sedere per controbattere al senso di nausea inattesa e spietata. Così come nel lutto, dunque, i punti di riferimento vengono perduti e assorbiti dalle pareti che vanno oltre i nostri sensi, oltre le nostre percezioni ed illusioni di controllare un equilibrio, quello dell’esistenza mortale, il cui unico desiderio è proprio quello di uscirne, e al più presto. Ecco perché non riusciamo a sopportare il silenzio assoluto.

Beatrice Roncato Villa