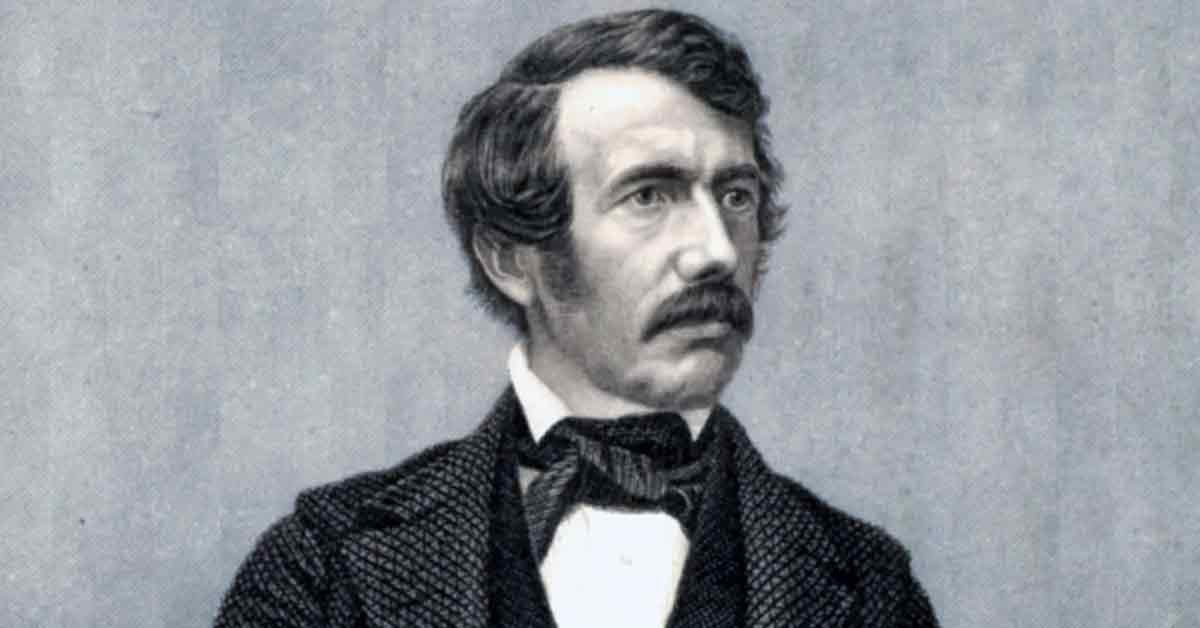

18 febbraio 1963. Muore Beppe Fenoglio, scrittore partigiano.

Beppe Fenoglio nacque il 1º marzo 1922 ad Alba, nelle Langhe, da una famiglia modesta.

Il padre Amilcare, garzone di macellaio, riuscì ad avviare un’attività propria, garantendo ai figli un’educazione adeguata.

Beppe dimostrò fin da piccolo un’intelligenza vivace e una passione per la lettura, distinguendosi durante gli anni del liceo Govone di Alba, dove sviluppò un profondo interesse per la lingua e la letteratura inglese.

Nel 1940 si iscrisse alla facoltà di Lettere dell’Università di Torino, ma i suoi studi furono interrotti dalla guerra.

La sua formazione culturale fu influenzata da insegnanti di grande spessore come Leonardo Cocito e Pietro Chiodi, che lo avvicinarono al pensiero filosofico e ai valori dell’antifascismo.

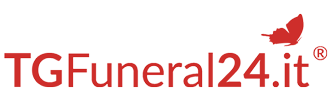

La guerra e l’esperienza partigiana

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, Fenoglio si unì alle formazioni partigiane nelle Langhe, combattendo inizialmente con le Brigate Garibaldi per poi passare ai partigiani autonomi della 2ª Divisione Langhe.

La sua esperienza nella Resistenza, caratterizzata da eventi drammatici e dall’occupazione nazifascista, segnò profondamente la sua scrittura.

Nel 1944 partecipò alla breve ma significativa esperienza della Repubblica Partigiana di Alba, successivamente narrata nelle sue opere.

Grazie alla sua eccellente conoscenza dell’inglese, divenne interprete e ufficiale di collegamento con le truppe alleate, esperienza che rafforzò il suo legame con la cultura anglosassone e influenzò il suo stile letterario.

L’esordio letterario e il successo postumo

Dopo la guerra, Fenoglio tornò ad Alba e iniziò a lavorare come corrispondente estero per una casa vinicola, attività che gli consentì di mantenersi dedicandosi alla scrittura.

Il suo esordio avvenne nel 1952 con la raccolta di racconti I ventitré giorni della città di Alba, pubblicata da Einaudi.

Seguirono La malora (1954), romanzo di ambientazione contadina, e Primavera di bellezza (1959), che rievoca gli anni della Resistenza.

Negli anni successivi, Fenoglio si dedicò intensamente alla scrittura, lavorando a diversi romanzi e racconti.

Il suo capolavoro, Il partigiano Johnny, rimase incompiuto e fu pubblicato postumo nel 1968. L’opera, fortemente autobiografica, rappresenta uno dei più grandi romanzi sulla Resistenza italiana, caratterizzato da uno stile innovativo che mescola l’italiano con l’inglese e un linguaggio crudo e realistico.

Morte e funerali

Nel 1962, durante un soggiorno in Versilia, Fenoglio fu colpito da un grave attacco di emottisi.

Le analisi successive rivelarono la presenza di un cancro ai bronchi, aggravato da anni di fumo intenso.

Ricoverato alle Molinette di Torino, rifiutò cure aggressive e affrontò la malattia con grande dignità. Morì la notte del 18 febbraio 1963, a soli 40 anni.

I suoi funerali si svolsero ad Alba con rito civile, secondo la sua volontà: «senza fiori, soste né discorsi».

Un breve ricordo venne pronunciato dal sacerdote don Natale Bussi, suo ex professore di liceo.

La sua tomba si trova nel cimitero di Alba.

Beppe Fenoglio nacque il 1º marzo 1922 ad Alba, nelle Langhe, da una famiglia modesta.

Il padre Amilcare, garzone di macellaio, riuscì ad avviare un’attività propria, garantendo ai figli un’educazione adeguata.

Beppe dimostrò fin da piccolo un’intelligenza vivace e una passione per la lettura, distinguendosi durante gli anni del liceo Govone di Alba, dove sviluppò un profondo interesse per la lingua e la letteratura inglese.

Nel 1940 si iscrisse alla facoltà di Lettere dell’Università di Torino, ma i suoi studi furono interrotti dalla guerra.

La sua formazione culturale fu influenzata da insegnanti di grande spessore come Leonardo Cocito e Pietro Chiodi, che lo avvicinarono al pensiero filosofico e ai valori dell’antifascismo.

La guerra e l’esperienza partigiana

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, Fenoglio si unì alle formazioni partigiane nelle Langhe, combattendo inizialmente con le Brigate Garibaldi per poi passare ai partigiani autonomi della 2ª Divisione Langhe.

La sua esperienza nella Resistenza, caratterizzata da eventi drammatici e dall’occupazione nazifascista, segnò profondamente la sua scrittura.

Nel 1944 partecipò alla breve ma significativa esperienza della Repubblica Partigiana di Alba, successivamente narrata nelle sue opere.

Grazie alla sua eccellente conoscenza dell’inglese, divenne interprete e ufficiale di collegamento con le truppe alleate, esperienza che rafforzò il suo legame con la cultura anglosassone e influenzò il suo stile letterario.

L’esordio letterario e il successo postumo

Dopo la guerra, Fenoglio tornò ad Alba e iniziò a lavorare come corrispondente estero per una casa vinicola, attività che gli consentì di mantenersi dedicandosi alla scrittura.

Il suo esordio avvenne nel 1952 con la raccolta di racconti I ventitré giorni della città di Alba, pubblicata da Einaudi.

Seguirono La malora (1954), romanzo di ambientazione contadina, e Primavera di bellezza (1959), che rievoca gli anni della Resistenza.

Negli anni successivi, Fenoglio si dedicò intensamente alla scrittura, lavorando a diversi romanzi e racconti.

Il suo capolavoro, Il partigiano Johnny, rimase incompiuto e fu pubblicato postumo nel 1968. L’opera, fortemente autobiografica, rappresenta uno dei più grandi romanzi sulla Resistenza italiana, caratterizzato da uno stile innovativo che mescola l’italiano con l’inglese e un linguaggio crudo e realistico.

Morte e funerali

Nel 1962, durante un soggiorno in Versilia, Fenoglio fu colpito da un grave attacco di emottisi.

Le analisi successive rivelarono la presenza di un cancro ai bronchi, aggravato da anni di fumo intenso.

Ricoverato alle Molinette di Torino, rifiutò cure aggressive e affrontò la malattia con grande dignità. Morì la notte del 18 febbraio 1963, a soli 40 anni.

I suoi funerali si svolsero ad Alba con rito civile, secondo la sua volontà: «senza fiori, soste né discorsi».

Un breve ricordo venne pronunciato dal sacerdote don Natale Bussi, suo ex professore di liceo.

La sua tomba si trova nel cimitero di Alba.