25 aprile 1945. Ottanta anni di libertà e democrazia.

25 aprile: il giorno della libertà e della memoria

Il 25 aprile in Italia si celebra la Festa della Liberazione, a ricordo della fine della dittatura fascista e della rinascita come Repubblica democratica.

Sono passati 80 anni da quel 1945, ma il tempo non scalfisce l’obbligo morale di tutti gli italiano nell’onorare quanti, in quel tempo, hanno combattuto e hanno sacrificato la vita in nome della libertà e della democrazia.

Ogni anno, questa giornata diventa un’occasione per ricordare e riflettere.

Perché il 25 aprile non è solo una ricorrenza.

È un patto di memoria che unisce gli italiani.

È un impegno collettivo affinché l’orrore del passato non debba mai più ripetersi.

Perché celebrare il 25 aprile: imparare dal passato

La Festa della Liberazione è la festività nazionale istituita nel 1949 per ricordare la fine del regime fascista e dell’occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

Simbolicamente è associata al 25 aprile 1945 poiché in quella data avvenne la liberazione dall’occupazione nazifascista delle città di Milano e Torino.

La giornata ha assunto nel tempo un alto valore simbolico divenendo l’emblema della Resistenza militare e politica attuata sul territorio italiano dalle forze partigiane.

Con un decreto legislativo del governo italiano provvisorio, datato 22 aprile 1946, il 25 aprile venne dichiarato per la prima volta ‘festa nazionale’ limitatamente all’anno 1946.

Successivamente fu ufficialmente riconosciuto come giorno festivo tramite la legge n. 260 del maggio 1949, presentata da Alcide De Gasperi in Senato nel settembre 1948, in quanto “Anniversario della liberazione”.

La proclamazione nel 1945 da parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia dell’insurrezione dei territori ancora occupati, segna l’inizio della strada che condusse il Paese e gli italiani a scegliere la Repubblica nel referendum del 2 giugno 1946 e poi alla proclamazione, nel 1948, della Costituzione repubblicana.

Tre tappe di un percorso che è alla base dell’unità nazionale e della democrazia, nel quale i valori della Resistenza, i valori repubblicani e democratici sono indissolubilmente legati.

La Costituzione italiana è il frutto maturo del 25 aprile

La Costituzione italiana è la legge fondamentale della nostra Repubblica ed è al vertice della gerarchia delle leggi. È formata da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ed è stata redatta tra il 1946 e il 1948 dall’Assemblea costituente, l’organo legislativo creato dopo la nascita della Repubblica italiana.

Condividiamo le parole di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale all’Università Roma Tre.

«La nostra Costituzione è antifascista nell’anima, perché proclama una serie di diritti fondamentali inviolabili, come la libertà di voto, il pluralismo dei partiti, un sistema di divisione e bilanciamento dei poteri dello Stato, tutti elementi che contrastano con l’idea che era stata del fascismo di partito unico, di stato gerarchico, di assenza di elezioni e pluralismo».

Ed è innegabile il rapporto tra la Costituzione e il 25 aprile. Quest’ultimo è il giorno del 1945 in cui i partigiani proclamarono l’insurrezione nazionale e i nazifascisti cominciarono a ritirarsi da Milano e da Torino.

Spiega ancora il professor Celotto: «È una data simbolo della lotta partigiana, che è lotta di tutti, perché tra i partigiani c’erano comunisti, democristiani, liberali, socialisti. Il 25 aprile è il presupposto della nascita della nostra Repubblica, perché senza il 25 aprile non ci sarebbe stato il 2 giugno, quindi la Repubblica e la nostra Costituzione».

I diritti non sono scontati. La libertà non è “garantita” per sempre.

Ottanta anni dopo. i diritti fondamentali dei cittadini italiani possono sembrare “ovvi”.

Ma non dobbiamo dimenticare che se lo sono è soltanto perché qualcuno ha combattuto per conquistarli e trasmetterli alle generazioni future.

Chi conosce le leggi razziali del 1938 o le censure della stampa volute dal regime fascista, sa bene che ogni articolo della Costituzione è stato pensato per non tornare mai più indietro.

25 aprile: tenere viva la memoria

Il Presidente Sergio Mattarella ha sottolineato più volte l’importanza di non dimenticare.

«È importante tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia – ha detto – contribuendo a far conoscere quanti hanno lottato per la libertà e l’indipendenza dell’Italia».

Ricordare significa custodire.

Significa difendere, giorno dopo giorno, quella Costituzione che ci garantisce diritti, dignità e libertà.

Festeggiamo questo 25 aprile per onorare chi ha dato la vita per un’Italia libera e democratica.

E perché ogni articolo della nostra Costituzione è una promessa che abbiamo il dovere di rinnovare ogni giorno.

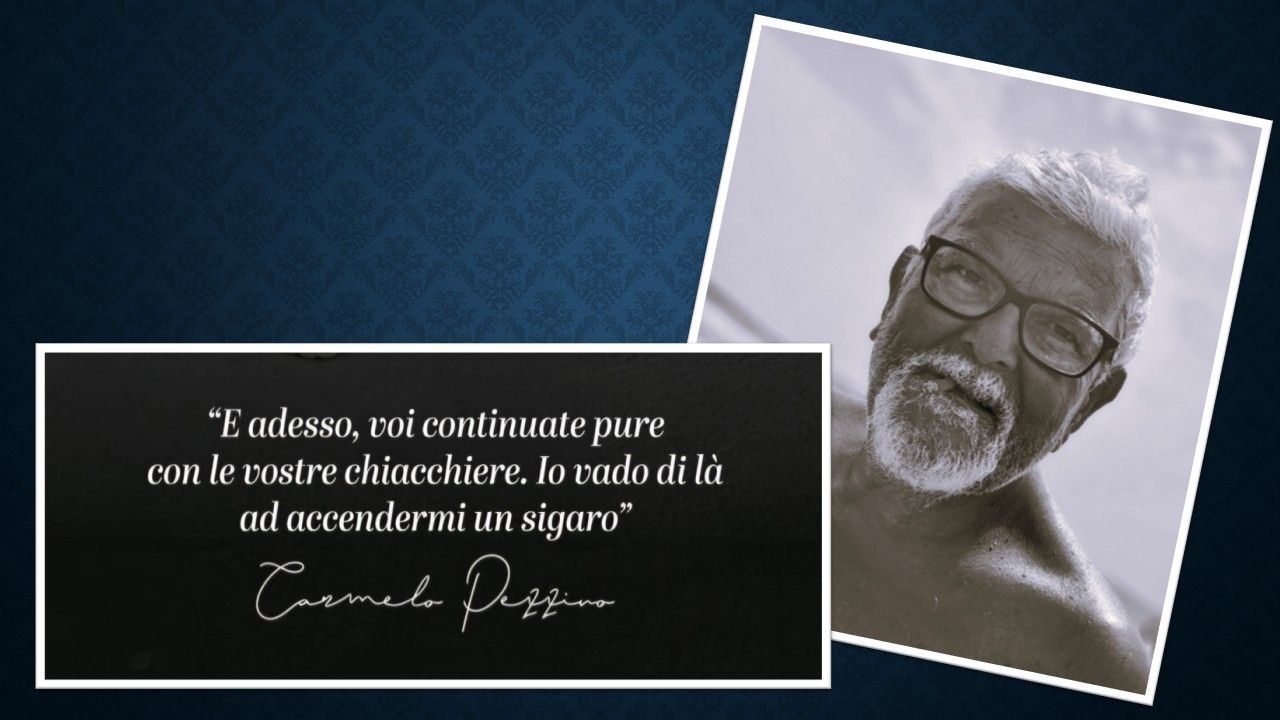

Laura Persico Pezzino

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

25 aprile: il giorno della libertà e della memoria

Il 25 aprile in Italia si celebra la Festa della Liberazione, a ricordo della fine della dittatura fascista e della rinascita come Repubblica democratica.

Sono passati 80 anni da quel 1945, ma il tempo non scalfisce l’obbligo morale di tutti gli italiano nell’onorare quanti, in quel tempo, hanno combattuto e hanno sacrificato la vita in nome della libertà e della democrazia.

Ogni anno, questa giornata diventa un’occasione per ricordare e riflettere.

Perché il 25 aprile non è solo una ricorrenza.

È un patto di memoria che unisce gli italiani.

È un impegno collettivo affinché l’orrore del passato non debba mai più ripetersi.

Perché celebrare il 25 aprile: imparare dal passato

La Festa della Liberazione è la festività nazionale istituita nel 1949 per ricordare la fine del regime fascista e dell’occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.

Simbolicamente è associata al 25 aprile 1945 poiché in quella data avvenne la liberazione dall’occupazione nazifascista delle città di Milano e Torino.

La giornata ha assunto nel tempo un alto valore simbolico divenendo l’emblema della Resistenza militare e politica attuata sul territorio italiano dalle forze partigiane.

Con un decreto legislativo del governo italiano provvisorio, datato 22 aprile 1946, il 25 aprile venne dichiarato per la prima volta ‘festa nazionale’ limitatamente all’anno 1946.

Successivamente fu ufficialmente riconosciuto come giorno festivo tramite la legge n. 260 del maggio 1949, presentata da Alcide De Gasperi in Senato nel settembre 1948, in quanto “Anniversario della liberazione”.

La proclamazione nel 1945 da parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia dell’insurrezione dei territori ancora occupati, segna l’inizio della strada che condusse il Paese e gli italiani a scegliere la Repubblica nel referendum del 2 giugno 1946 e poi alla proclamazione, nel 1948, della Costituzione repubblicana.

Tre tappe di un percorso che è alla base dell’unità nazionale e della democrazia, nel quale i valori della Resistenza, i valori repubblicani e democratici sono indissolubilmente legati.

La Costituzione italiana è il frutto maturo del 25 aprile

La Costituzione italiana è la legge fondamentale della nostra Repubblica ed è al vertice della gerarchia delle leggi. È formata da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali. La Costituzione italiana è entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ed è stata redatta tra il 1946 e il 1948 dall’Assemblea costituente, l’organo legislativo creato dopo la nascita della Repubblica italiana.

Condividiamo le parole di Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale all’Università Roma Tre.

«La nostra Costituzione è antifascista nell’anima, perché proclama una serie di diritti fondamentali inviolabili, come la libertà di voto, il pluralismo dei partiti, un sistema di divisione e bilanciamento dei poteri dello Stato, tutti elementi che contrastano con l’idea che era stata del fascismo di partito unico, di stato gerarchico, di assenza di elezioni e pluralismo».

Ed è innegabile il rapporto tra la Costituzione e il 25 aprile. Quest’ultimo è il giorno del 1945 in cui i partigiani proclamarono l’insurrezione nazionale e i nazifascisti cominciarono a ritirarsi da Milano e da Torino.

Spiega ancora il professor Celotto: «È una data simbolo della lotta partigiana, che è lotta di tutti, perché tra i partigiani c’erano comunisti, democristiani, liberali, socialisti. Il 25 aprile è il presupposto della nascita della nostra Repubblica, perché senza il 25 aprile non ci sarebbe stato il 2 giugno, quindi la Repubblica e la nostra Costituzione».

I diritti non sono scontati. La libertà non è “garantita” per sempre.

Ottanta anni dopo. i diritti fondamentali dei cittadini italiani possono sembrare “ovvi”.

Ma non dobbiamo dimenticare che se lo sono è soltanto perché qualcuno ha combattuto per conquistarli e trasmetterli alle generazioni future.

Chi conosce le leggi razziali del 1938 o le censure della stampa volute dal regime fascista, sa bene che ogni articolo della Costituzione è stato pensato per non tornare mai più indietro.

25 aprile: tenere viva la memoria

Il Presidente Sergio Mattarella ha sottolineato più volte l’importanza di non dimenticare.

«È importante tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia – ha detto – contribuendo a far conoscere quanti hanno lottato per la libertà e l’indipendenza dell’Italia».

Ricordare significa custodire.

Significa difendere, giorno dopo giorno, quella Costituzione che ci garantisce diritti, dignità e libertà.

Festeggiamo questo 25 aprile per onorare chi ha dato la vita per un’Italia libera e democratica.

E perché ogni articolo della nostra Costituzione è una promessa che abbiamo il dovere di rinnovare ogni giorno.

Laura Persico Pezzino

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.