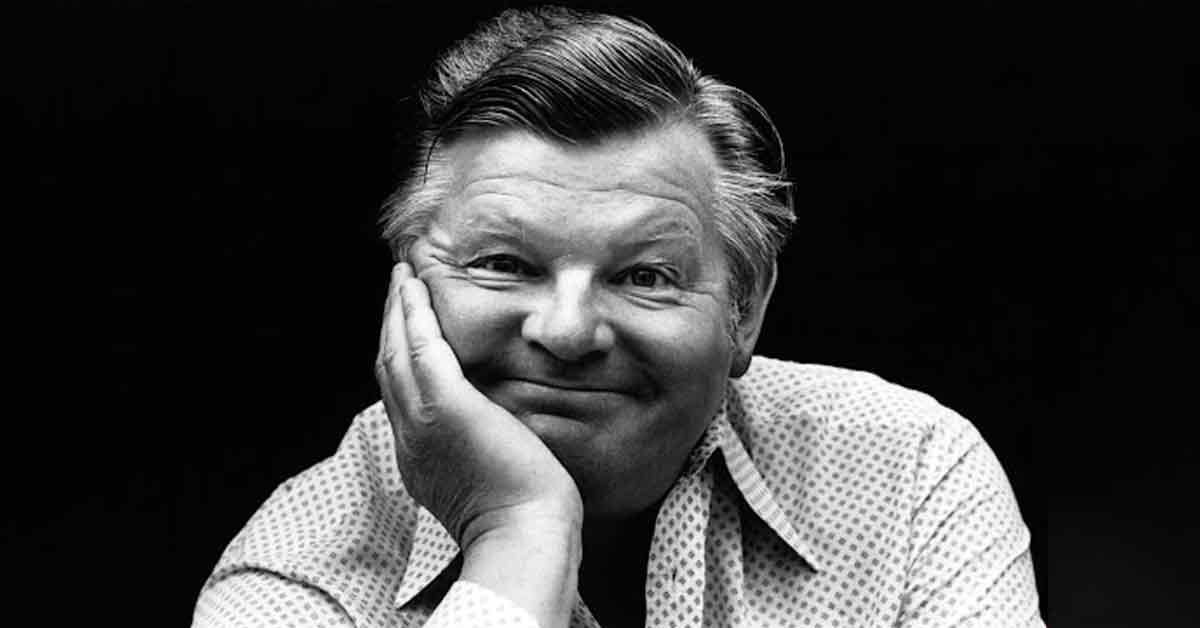

15 aprile 1967. La morte del grande Totò, Principe della risata… poetica.

Totò: la nascita di un genio delle arti effimere

Totò, il Principe della risata, si spegneva il 15 aprile 1967, lasciando un “vuoto” incolmabile nella cultura italiana, ma lasciando anche quel “pieno” che solo i grandi dell’arte possono creare. Attore comico, maschera popolare, poesia, denuncia, genio e molto, molto altro.

Totò nasce a Napoli il 15 febbraio 1898, in via Santa Maria Antesaecula (rione Sanità), al secondo piano del numero civico 109.

La madre, Anna Clemente, lo registra all’anagrafe come Antonio Clemente e nel 1921 sposa il marchese Giuseppe De Curtis che successivamente riconosce Antonio come suo figlio.

Nel 1933 il marchese Francesco Maria Gagliardi adotta Antonio trasmettendogli i suoi titoli gentilizi.

Sarà solo a partire dal 1946 che il tribunale di Napoli gli riconoscerà il diritto a fregiarsi dei nomi e dei titoli del padre adottivo.

Antonio Griffo Focas Flavio Dicas Commeno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, altezza imperiale, conte palatino, cavaliere del sacro Romano Impero, esarca di Ravenna, duca di Macedonia e di Illiria, principe di Costantinopoli, di Cicilia, di Tessaglia, di Ponte di Moldavia, di Dardania, del Peloponneso, conte di Cipro e di Epiro, conte e duca di Drivasto e Durazzo. Un vero scioglilingua.

All’educazione di Antonio provvede dunque la madre che, fra l’altro, è l’originaria “inventrice” del nome Totò.

È lei infatti che per chiamarlo più in fretta, gli affibbia il celebre nomignolo. Quest’ultimo poi, rivelatosi particolarmente vivace e pieno di vita, all’età di quattordici anni lascia gli studi e diventa aiutante di mastro Alfonso, un pittore di appartamenti.

L’amore per il teatro è un’altra causa importante del suo abbandono scolastico. Fra l’altro, nel collegio dove studia viene colpito con un ceffone da un precettore, probabilmente esasperato dalla sua irrequietezza, che gli devia il setto nasale.

In seguito questo difetto determinerà l’atrofizzazione della parte sinistra del naso e quindi quella particolare asimmetria che caratterizza il volto del comico in maniera così inconfondibile.

Totò inizia dunque a recitare giovanissimo in piccoli e scalcinati teatri di periferia proponendo al pubblico imitazioni e macchiette accolte inizialmente con poco entusiasmo.

Un Principe venuto dal popolo

Eppure, dietro la pomposità dei titoli, restava sempre il ragazzo napoletano che la madre chiamava Totò per risparmiare tempo.

A soli sedici anni ha l’amara impressione che la sua passione non può avere sbocchi significativi, e si arruola come volontario nell’esercito, in cui ben presto si trova però a soffrire per le differenze gerarchiche che quella carriera comporta.

Con un escamotage riesce a farsi ricoverare evitando di finire in prima linea allo scoppio della grande guerra.

Da quanto racconta la leggenda sembra che sia stata proprio l’esperienza nell’esercito a ispirargli il motto “Siamo uomini o caporali?“, diventato celebre come simbolo della differenza tra i piccoli individui pedantemente attaccati alle forme e chi usa l’elasticità mentale e la capacità di comprendere.

Il teatro, la rivista, il cinema: il successo di un poeta della comicità

Alla fine della guerra Totò riprende la sua attività teatrale a Napoli. Ancora con poco successo ma nel 1922 si trasferisce a Roma con la famiglia. Qui riesce a farsi assumere nella compagnia comica di Giuseppe Capece per poche lire. Quando chiede un aumento della paga Capece non apprezza la pretesa e lo licenzia.

Decide allora di presentarsi al Teatro Jovinelli dove debutta recitando il repertorio di Gustavo De Marco. È il successo.

In breve tempo i manifesti riportano il suo nome a caratteri cubitali e fioccano le scritture nei teatri più famosi come, solo per citarne alcuni, il Teatro Umberto, il Triaton, il San Martino di Milano e il Maffei di Torino.

La vera consacrazione avviene a Napoli, in particolare grazie agli spettacoli della rivista “Messalina” (accanto a Titina de Filippo). Intanto era anche nata la figlia Liliana dall’unione con Diana Bandini Rogliani, che sposerà nel 1935.

Divorzierà quattro anni dopo in Ungheria, ma vivranno comunque insieme fino al 1950, a lei pare siano dedicati i celebri versi della canzone Malafemmena.

La forza di Totò sta principalmente nel forte carisma: non si limitava a far ridere, trascinava il pubblico in un mondo di surreale verità.

Un artista non compreso dagli intellettuali del suo tempo

Bisogna dire però che se il successo popolare è eccezionale ed indiscutibile, la stampa non gli risparmia critiche più o meno giustificate, sicuramente contrassegnate da un’eccessiva severità, dimostrando in questo di non capire il suo genio comico fino in fondo.

Recitò accanto a giganti come Anna Magnani e i De Filippo, passando poi al cinema con oltre 90 film, da “Fermo con le mani” (1937) a “Uccellacci e uccellini” (1966) di Pasolini, che lo rivalutò come attore di grande profondità.

Fra i riconoscimenti ottenuti nella settima arte si possono citare la Maschera d’argento (nel 1947), cui fa seguito nel 1951 il Nastro d’argento per l’interpretazione nel film “Guardie e ladri” di Steno e Monicelli.

Nel 1952 si innamora di Franca Faldini cui resterà legato fino alla morte. Nel 1956 torna al teatro con la rivista di Nelli e Mangini “A prescindere”.

Gli impegni della tournee gli impediscono di curare una broncopolmonite virale che gli provoca una grave emorragia all’occhio destro, l’unico da cui vedesse dopo il distacco della retina avvenuto per l’altro occhio vent’anni prima.

Nel 1956, interpreta a catena quattro film di Camillo Mastrocinque, che raggiunse il punto più alto del suo sodalizio con l’attore dirigendolo in Totò, Peppino e la Malafemmina (in cui si colloca la nota scena della “lettera”) e ne La banda degli onesti, scritto da Age e Scarpelli e interpretato insieme a Peppino De Filippo e Giacomo Furia.

Totò poeta e filosofo della morte

Nel 1959 pubblica la raccolta ‘A livella, dove mostra il suo lato più profondo.

Nella poesia omonima, affronta il tema della morte come grande livellatrice sociale:

‘nu rre, ‘nu maggistrato, ‘nu grand’ommo,

trasenno ‘stu canciello ha fatt’o punto

c’ha perzo tutto, ‘a vita e pur’o nomme.

Tu nun t’he’ fatto ancora chistu cunto?

Perciò, stamme a ssentì, nun fa’ ‘o restivo,

suppuorteme vicino, che te ‘mporta?

‘Sti ppagliacciate ‘e ffanno sul’e vive:

nuje simme serje… appartenimmo a morte!

Con amara ironia, Totò ricorda che di fronte alla morte non c’è più differenza tra il ricco e il povero, tra il barone e il netturbino.

Un messaggio che ancora oggi risuona con forza.

L’ultima scena

La sua ultima apparizione è nel film “Capriccio all’italiana” in due episodi Pier Paolo pasolini, è ormai quasi completamente cieco.

Il 15 aprile 1967, intorno alle tre e mezzo del mattino (l’ora in cui abitualmente si ritirava per dormire), dopo un susseguirsi di vari attacchi cardiaci, Totò si spegne nella sua casa di Roma.

Alle 11:20 del 17 Aprile 1967 la sua salma è trasportata nella chiesa di Sant’Eugenio tra ali di centinaia di persone giunte a salutarlo.

Sulla bara, la bombetta con cui aveva esordito e un garofano rosso.

Alle 16:30 dello stesso giorno viene portato a Napoli dove il feretro è accolto, già all’uscita dell’autostrada e alla Basilica del Carmine, da una folla enorme.

Viene sepolto nella cappella De Curtis al Cimitero del Pianto, sulle alture di Capodichino.

Totò oggi: simbolo eterno della cultura italiana?

A distanza di decenni, Totò è ancora amato, citato, studiato.

Tra tutti ricordiamo il tributo che gli hanno dedicato altri due grandi italiani, Massimo Troisi e Roberto Benigni, nel film “Non ci resta che piangere”. I due attori danno la propria (sublime) interpretazione della celebre scena “della lettera” tratta dal film Totò, Peppino e la Malafemmina.

«Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo Paese, in cui però, per venire riconosciuti in qualcosa, bisogna morire.»

Con queste parole Totò riuscì a ironizzare, con un fondo di realismo, sulla sua morte e sul senso di una vita dedicata all’arte.

Laura Persico Pezzino

Totò: la nascita di un genio delle arti effimere

Totò, il Principe della risata, si spegneva il 15 aprile 1967, lasciando un “vuoto” incolmabile nella cultura italiana, ma lasciando anche quel “pieno” che solo i grandi dell’arte possono creare. Attore comico, maschera popolare, poesia, denuncia, genio e molto, molto altro.

Totò nasce a Napoli il 15 febbraio 1898, in via Santa Maria Antesaecula (rione Sanità), al secondo piano del numero civico 109.

La madre, Anna Clemente, lo registra all’anagrafe come Antonio Clemente e nel 1921 sposa il marchese Giuseppe De Curtis che successivamente riconosce Antonio come suo figlio.

Nel 1933 il marchese Francesco Maria Gagliardi adotta Antonio trasmettendogli i suoi titoli gentilizi.

Sarà solo a partire dal 1946 che il tribunale di Napoli gli riconoscerà il diritto a fregiarsi dei nomi e dei titoli del padre adottivo.

Antonio Griffo Focas Flavio Dicas Commeno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, altezza imperiale, conte palatino, cavaliere del sacro Romano Impero, esarca di Ravenna, duca di Macedonia e di Illiria, principe di Costantinopoli, di Cicilia, di Tessaglia, di Ponte di Moldavia, di Dardania, del Peloponneso, conte di Cipro e di Epiro, conte e duca di Drivasto e Durazzo. Un vero scioglilingua.

All’educazione di Antonio provvede dunque la madre che, fra l’altro, è l’originaria “inventrice” del nome Totò.

È lei infatti che per chiamarlo più in fretta, gli affibbia il celebre nomignolo. Quest’ultimo poi, rivelatosi particolarmente vivace e pieno di vita, all’età di quattordici anni lascia gli studi e diventa aiutante di mastro Alfonso, un pittore di appartamenti.

L’amore per il teatro è un’altra causa importante del suo abbandono scolastico. Fra l’altro, nel collegio dove studia viene colpito con un ceffone da un precettore, probabilmente esasperato dalla sua irrequietezza, che gli devia il setto nasale.

In seguito questo difetto determinerà l’atrofizzazione della parte sinistra del naso e quindi quella particolare asimmetria che caratterizza il volto del comico in maniera così inconfondibile.

Totò inizia dunque a recitare giovanissimo in piccoli e scalcinati teatri di periferia proponendo al pubblico imitazioni e macchiette accolte inizialmente con poco entusiasmo.

Un Principe venuto dal popolo

Eppure, dietro la pomposità dei titoli, restava sempre il ragazzo napoletano che la madre chiamava Totò per risparmiare tempo.

A soli sedici anni ha l’amara impressione che la sua passione non può avere sbocchi significativi, e si arruola come volontario nell’esercito, in cui ben presto si trova però a soffrire per le differenze gerarchiche che quella carriera comporta.

Con un escamotage riesce a farsi ricoverare evitando di finire in prima linea allo scoppio della grande guerra.

Da quanto racconta la leggenda sembra che sia stata proprio l’esperienza nell’esercito a ispirargli il motto “Siamo uomini o caporali?“, diventato celebre come simbolo della differenza tra i piccoli individui pedantemente attaccati alle forme e chi usa l’elasticità mentale e la capacità di comprendere.

Il teatro, la rivista, il cinema: il successo di un poeta della comicità

Alla fine della guerra Totò riprende la sua attività teatrale a Napoli. Ancora con poco successo ma nel 1922 si trasferisce a Roma con la famiglia. Qui riesce a farsi assumere nella compagnia comica di Giuseppe Capece per poche lire. Quando chiede un aumento della paga Capece non apprezza la pretesa e lo licenzia.

Decide allora di presentarsi al Teatro Jovinelli dove debutta recitando il repertorio di Gustavo De Marco. È il successo.

In breve tempo i manifesti riportano il suo nome a caratteri cubitali e fioccano le scritture nei teatri più famosi come, solo per citarne alcuni, il Teatro Umberto, il Triaton, il San Martino di Milano e il Maffei di Torino.

La vera consacrazione avviene a Napoli, in particolare grazie agli spettacoli della rivista “Messalina” (accanto a Titina de Filippo). Intanto era anche nata la figlia Liliana dall’unione con Diana Bandini Rogliani, che sposerà nel 1935.

Divorzierà quattro anni dopo in Ungheria, ma vivranno comunque insieme fino al 1950, a lei pare siano dedicati i celebri versi della canzone Malafemmena.

La forza di Totò sta principalmente nel forte carisma: non si limitava a far ridere, trascinava il pubblico in un mondo di surreale verità.

Un artista non compreso dagli intellettuali del suo tempo

Bisogna dire però che se il successo popolare è eccezionale ed indiscutibile, la stampa non gli risparmia critiche più o meno giustificate, sicuramente contrassegnate da un’eccessiva severità, dimostrando in questo di non capire il suo genio comico fino in fondo.

Recitò accanto a giganti come Anna Magnani e i De Filippo, passando poi al cinema con oltre 90 film, da “Fermo con le mani” (1937) a “Uccellacci e uccellini” (1966) di Pasolini, che lo rivalutò come attore di grande profondità.

Fra i riconoscimenti ottenuti nella settima arte si possono citare la Maschera d’argento (nel 1947), cui fa seguito nel 1951 il Nastro d’argento per l’interpretazione nel film “Guardie e ladri” di Steno e Monicelli.

Nel 1952 si innamora di Franca Faldini cui resterà legato fino alla morte. Nel 1956 torna al teatro con la rivista di Nelli e Mangini “A prescindere”.

Gli impegni della tournee gli impediscono di curare una broncopolmonite virale che gli provoca una grave emorragia all’occhio destro, l’unico da cui vedesse dopo il distacco della retina avvenuto per l’altro occhio vent’anni prima.

Nel 1956, interpreta a catena quattro film di Camillo Mastrocinque, che raggiunse il punto più alto del suo sodalizio con l’attore dirigendolo in Totò, Peppino e la Malafemmina (in cui si colloca la nota scena della “lettera”) e ne La banda degli onesti, scritto da Age e Scarpelli e interpretato insieme a Peppino De Filippo e Giacomo Furia.

Totò poeta e filosofo della morte

Nel 1959 pubblica la raccolta ‘A livella, dove mostra il suo lato più profondo.

Nella poesia omonima, affronta il tema della morte come grande livellatrice sociale:

‘nu rre, ‘nu maggistrato, ‘nu grand’ommo,

trasenno ‘stu canciello ha fatt’o punto

c’ha perzo tutto, ‘a vita e pur’o nomme.

Tu nun t’he’ fatto ancora chistu cunto?

Perciò, stamme a ssentì, nun fa’ ‘o restivo,

suppuorteme vicino, che te ‘mporta?

‘Sti ppagliacciate ‘e ffanno sul’e vive:

nuje simme serje… appartenimmo a morte!

Con amara ironia, Totò ricorda che di fronte alla morte non c’è più differenza tra il ricco e il povero, tra il barone e il netturbino.

Un messaggio che ancora oggi risuona con forza.

L’ultima scena

La sua ultima apparizione è nel film “Capriccio all’italiana” in due episodi Pier Paolo pasolini, è ormai quasi completamente cieco.

Il 15 aprile 1967, intorno alle tre e mezzo del mattino (l’ora in cui abitualmente si ritirava per dormire), dopo un susseguirsi di vari attacchi cardiaci, Totò si spegne nella sua casa di Roma.

Alle 11:20 del 17 Aprile 1967 la sua salma è trasportata nella chiesa di Sant’Eugenio tra ali di centinaia di persone giunte a salutarlo.

Sulla bara, la bombetta con cui aveva esordito e un garofano rosso.

Alle 16:30 dello stesso giorno viene portato a Napoli dove il feretro è accolto, già all’uscita dell’autostrada e alla Basilica del Carmine, da una folla enorme.

Viene sepolto nella cappella De Curtis al Cimitero del Pianto, sulle alture di Capodichino.

Totò oggi: simbolo eterno della cultura italiana?

A distanza di decenni, Totò è ancora amato, citato, studiato.

Tra tutti ricordiamo il tributo che gli hanno dedicato altri due grandi italiani, Massimo Troisi e Roberto Benigni, nel film “Non ci resta che piangere”. I due attori danno la propria (sublime) interpretazione della celebre scena “della lettera” tratta dal film Totò, Peppino e la Malafemmina.

«Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo Paese, in cui però, per venire riconosciuti in qualcosa, bisogna morire.»

Con queste parole Totò riuscì a ironizzare, con un fondo di realismo, sulla sua morte e sul senso di una vita dedicata all’arte.

Laura Persico Pezzino