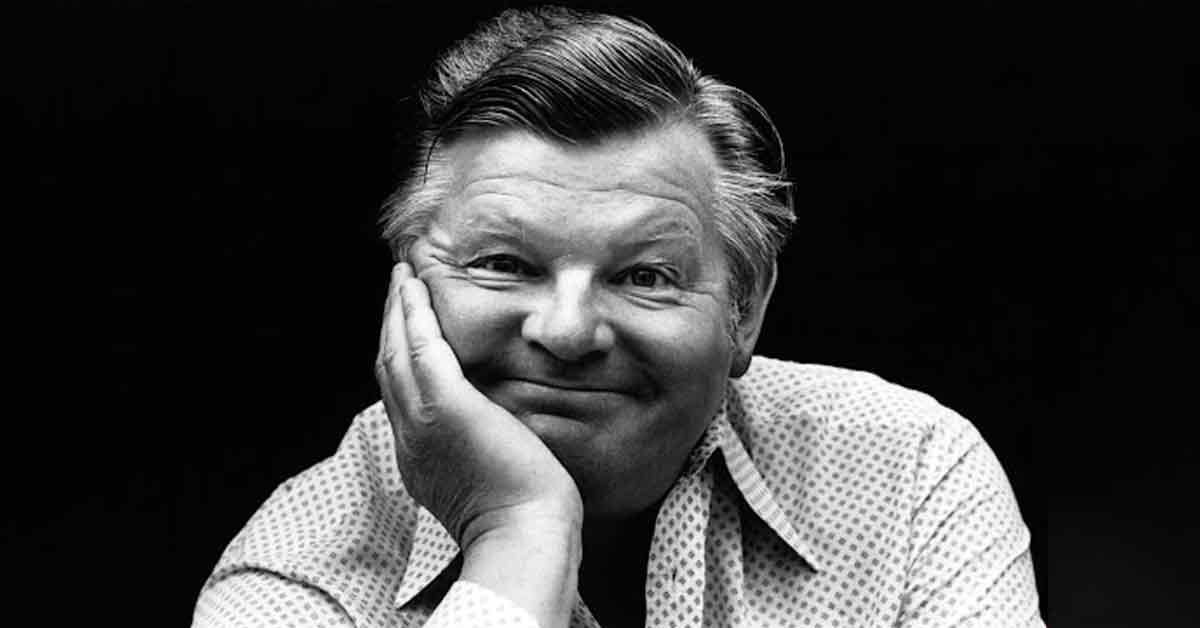

14 aprile 1980. Muore Gianni Rodari, lo scrittore che ha cambiato per sempre la letteratura per l’infanzia e non solo.

Gianni Rodari nasce il 23 ottobre 1920 a Omegna, sul Lago d’Orta.

Il suo nome completo è Giovanni Francesco Rodari, figlio di genitori originari della Val Cuvia, nel Varesotto.

Fin da bambino dimostra una sensibilità fuori dal comune.

Alla morte prematura del padre, la famiglia è costretta a trasferirsi a Gavirate, paese natale della madre.

Gianni, bambino timido e solitario, sviluppa un’intensa vita interiore, spesso distante dai giochi e dalle compagnie dei coetanei.

Lo spirito pedagogico e l’amore per l’infanzia

Nel 1931 decide di entrare in seminario, dove si distingue subito per le sue capacità intellettuali.

Tuttavia, nel 1933, abbandona il liceo classico per iscriversi alle scuole magistrali, scelta che preannuncia la sua vocazione educativa.

La sua inclinazione verso il mondo dell’infanzia è chiara sin da giovane.

Non a caso, sarà proprio questa visione pedagogica a costituire il nucleo centrale di tutta la sua produzione letteraria.

Dalla fede all’impegno sociale e politico

Negli anni ’30, Rodari si avvicina all’Azione Cattolica e inizia le sue prime collaborazioni con la stampa cattolica.

Ma nel 1937, un cambiamento profondo lo porta a lasciare definitivamente quell’ambiente.

Lavora come istitutore, poi come maestro elementare nel Varesotto.

Viene giudicato “insufficiente” perché rifiuta di iscriversi al Partito Fascista.

Un gesto che segna l’inizio del suo impegno antifascista.

Nel 1944 si unisce alla Resistenza, entrando nella Squadra di Azione Patriottica di Saronno.

Successivamente diventa funzionario del Partito Comunista Italiano e collabora con “L’Unità”, dove inizia a pubblicare le sue prime filastrocche.

Gianni Rodari: scrittura, giornalismo e sogni da costruire

Negli anni Cinquanta, Rodari si trasferisce a Roma dove dirige Il Pioniere, rivista per ragazzi legata al mondo comunista, e successivamente lavora anche per Avanguardia e Paese Sera.

Nel frattempo, continua a scrivere per l’infanzia con crescente successo.

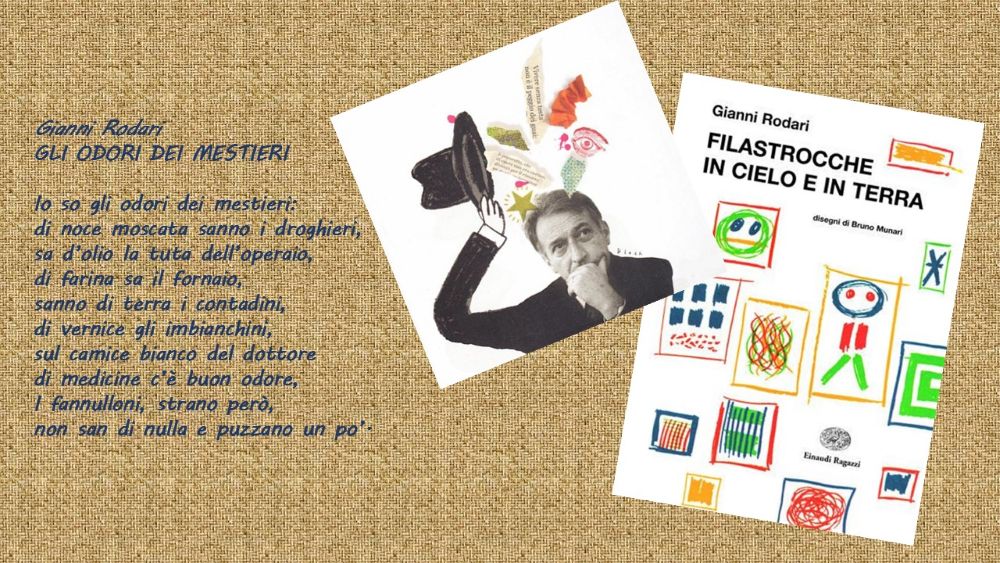

Nel 1959 pubblica Filastrocche in cielo e in terra con Einaudi, aprendo una stagione di opere indimenticabili.

Negli anni Sessanta e Settanta, Rodari diventa uno degli autori per bambini più amati d’Italia e non solo.

Collabora a progetti educativi come La via migliore e l’enciclopedia I quindici.

Nel 1970 ottiene il Premio Andersen, il massimo riconoscimento internazionale per la letteratura infantile.

La sua eredità: parole che educano, immaginazione che libera

Le opere di Gianni Rodari hanno formato intere generazioni.

Con la sua Grammatica della fantasia, pubblicata nel 1973, ha insegnato a genitori, insegnanti e bambini che la creatività è un diritto, un’esigenza, una forza educativa rivoluzionaria.

Rodari non ha mai scritto solo per far sognare.

Le sue filastrocche, i suoi racconti e le sue storie surreali erano anche strumenti per stimolare il pensiero critico, l’empatia e la libertà.

La morte e la memoria

Gianni Rodari muore il 14 aprile 1980 a Roma, a causa di un collasso cardiocircolatorio, in seguito a un intervento chirurgico.

Aveva solo 59 anni, ma aveva già rivoluzionato il modo in cui si scrive per i bambini.

Dal 1992, le sue opere sono illustrate dal celebre fumettista Altan per la collana Einaudi Ragazzi, mantenendo vivi i suoi racconti e la sua visione educativa.

Oggi, a distanza di anni dalla sua scomparsa, Rodari continua a parlare ai più piccoli e agli adulti con la stessa forza dirompente di allora.

Perché un autore come lui non muore davvero mai: vive ogni volta che un bambino legge una filastrocca, inventa una storia, oppure si fa una domanda scomoda.

Gianni Rodari, il sognatore

Gianni Rodari non è stato solo un autore di libri per bambini.

È stato un educatore, un sognatore, un combattente.

Ha insegnato a generazioni di lettori che con le parole si possono costruire mondi, abbattere muri e volare oltre i confini dell’ordinario.

Ricordarlo oggi, nel giorno della sua morte, significa anche ricordare quanto sia importante coltivare la fantasia.

Perché – come scriveva lui stesso – “Tutti gli usi della parola a tutti: questo sì che sarebbe una rivoluzione.”

Laura Persico Pezzino

Gianni Rodari nasce il 23 ottobre 1920 a Omegna, sul Lago d’Orta.

Il suo nome completo è Giovanni Francesco Rodari, figlio di genitori originari della Val Cuvia, nel Varesotto.

Fin da bambino dimostra una sensibilità fuori dal comune.

Alla morte prematura del padre, la famiglia è costretta a trasferirsi a Gavirate, paese natale della madre.

Gianni, bambino timido e solitario, sviluppa un’intensa vita interiore, spesso distante dai giochi e dalle compagnie dei coetanei.

Lo spirito pedagogico e l’amore per l’infanzia

Nel 1931 decide di entrare in seminario, dove si distingue subito per le sue capacità intellettuali.

Tuttavia, nel 1933, abbandona il liceo classico per iscriversi alle scuole magistrali, scelta che preannuncia la sua vocazione educativa.

La sua inclinazione verso il mondo dell’infanzia è chiara sin da giovane.

Non a caso, sarà proprio questa visione pedagogica a costituire il nucleo centrale di tutta la sua produzione letteraria.

Dalla fede all’impegno sociale e politico

Negli anni ’30, Rodari si avvicina all’Azione Cattolica e inizia le sue prime collaborazioni con la stampa cattolica.

Ma nel 1937, un cambiamento profondo lo porta a lasciare definitivamente quell’ambiente.

Lavora come istitutore, poi come maestro elementare nel Varesotto.

Viene giudicato “insufficiente” perché rifiuta di iscriversi al Partito Fascista.

Un gesto che segna l’inizio del suo impegno antifascista.

Nel 1944 si unisce alla Resistenza, entrando nella Squadra di Azione Patriottica di Saronno.

Successivamente diventa funzionario del Partito Comunista Italiano e collabora con “L’Unità”, dove inizia a pubblicare le sue prime filastrocche.

Gianni Rodari: scrittura, giornalismo e sogni da costruire

Negli anni Cinquanta, Rodari si trasferisce a Roma dove dirige Il Pioniere, rivista per ragazzi legata al mondo comunista, e successivamente lavora anche per Avanguardia e Paese Sera.

Nel frattempo, continua a scrivere per l’infanzia con crescente successo.

Nel 1959 pubblica Filastrocche in cielo e in terra con Einaudi, aprendo una stagione di opere indimenticabili.

Negli anni Sessanta e Settanta, Rodari diventa uno degli autori per bambini più amati d’Italia e non solo.

Collabora a progetti educativi come La via migliore e l’enciclopedia I quindici.

Nel 1970 ottiene il Premio Andersen, il massimo riconoscimento internazionale per la letteratura infantile.

La sua eredità: parole che educano, immaginazione che libera

Le opere di Gianni Rodari hanno formato intere generazioni.

Con la sua Grammatica della fantasia, pubblicata nel 1973, ha insegnato a genitori, insegnanti e bambini che la creatività è un diritto, un’esigenza, una forza educativa rivoluzionaria.

Rodari non ha mai scritto solo per far sognare.

Le sue filastrocche, i suoi racconti e le sue storie surreali erano anche strumenti per stimolare il pensiero critico, l’empatia e la libertà.

La morte e la memoria

Gianni Rodari muore il 14 aprile 1980 a Roma, a causa di un collasso cardiocircolatorio, in seguito a un intervento chirurgico.

Aveva solo 59 anni, ma aveva già rivoluzionato il modo in cui si scrive per i bambini.

Dal 1992, le sue opere sono illustrate dal celebre fumettista Altan per la collana Einaudi Ragazzi, mantenendo vivi i suoi racconti e la sua visione educativa.

Oggi, a distanza di anni dalla sua scomparsa, Rodari continua a parlare ai più piccoli e agli adulti con la stessa forza dirompente di allora.

Perché un autore come lui non muore davvero mai: vive ogni volta che un bambino legge una filastrocca, inventa una storia, oppure si fa una domanda scomoda.

Gianni Rodari, il sognatore

Gianni Rodari non è stato solo un autore di libri per bambini.

È stato un educatore, un sognatore, un combattente.

Ha insegnato a generazioni di lettori che con le parole si possono costruire mondi, abbattere muri e volare oltre i confini dell’ordinario.

Ricordarlo oggi, nel giorno della sua morte, significa anche ricordare quanto sia importante coltivare la fantasia.

Perché – come scriveva lui stesso – “Tutti gli usi della parola a tutti: questo sì che sarebbe una rivoluzione.”

Laura Persico Pezzino