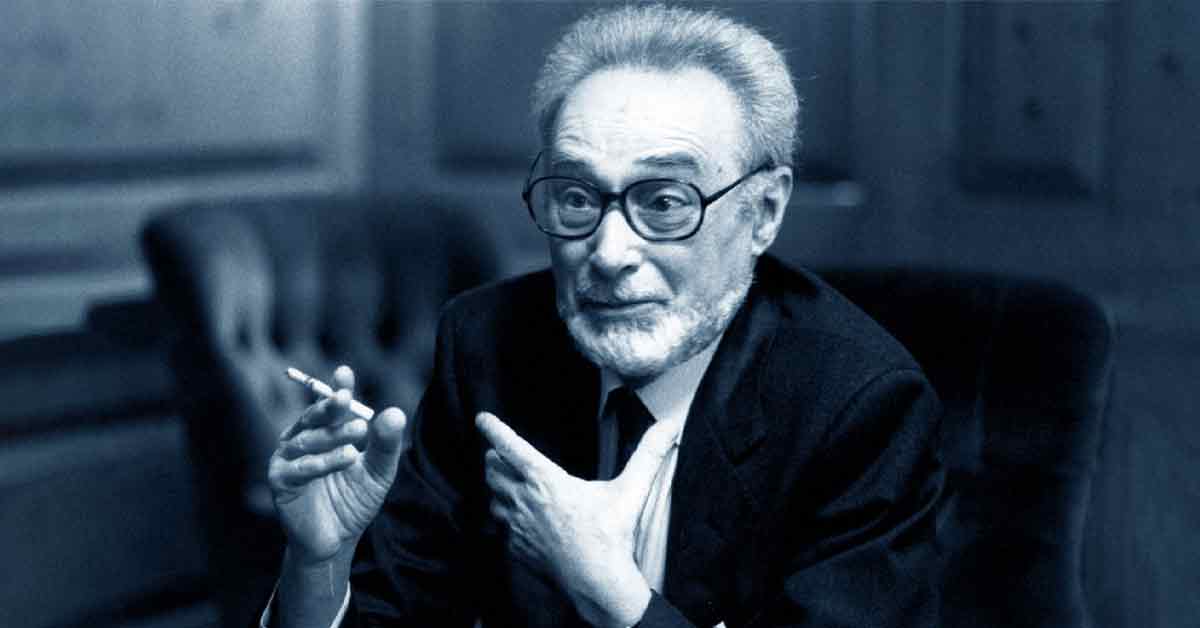

11 aprile 1987. La morte di Primo Levi: la voce della memoria.

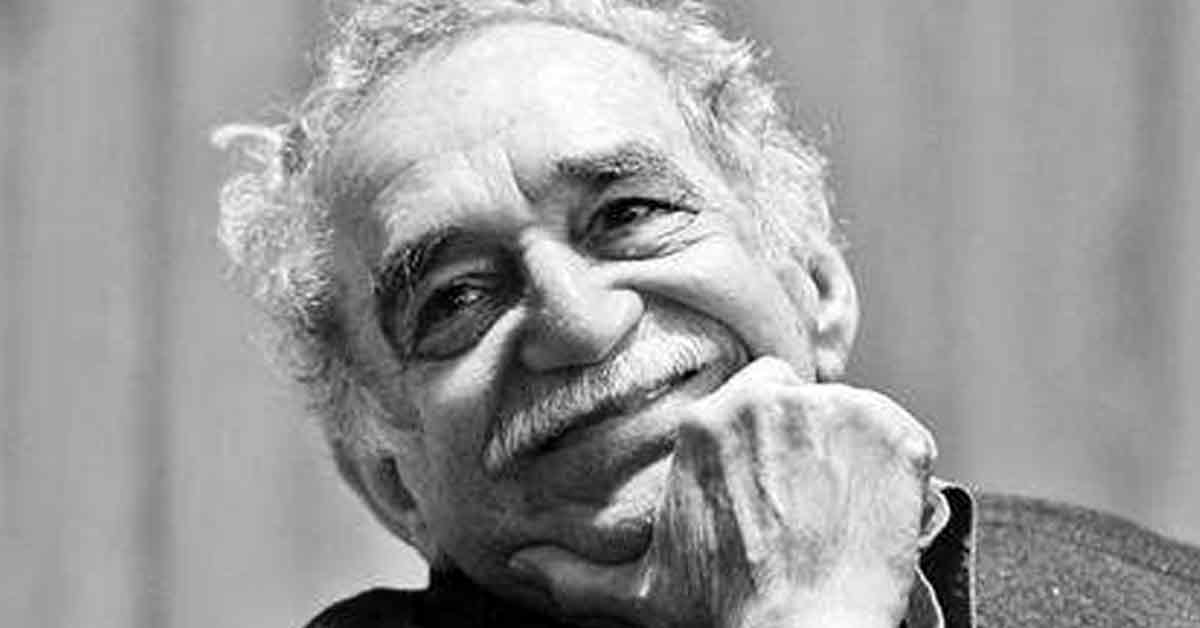

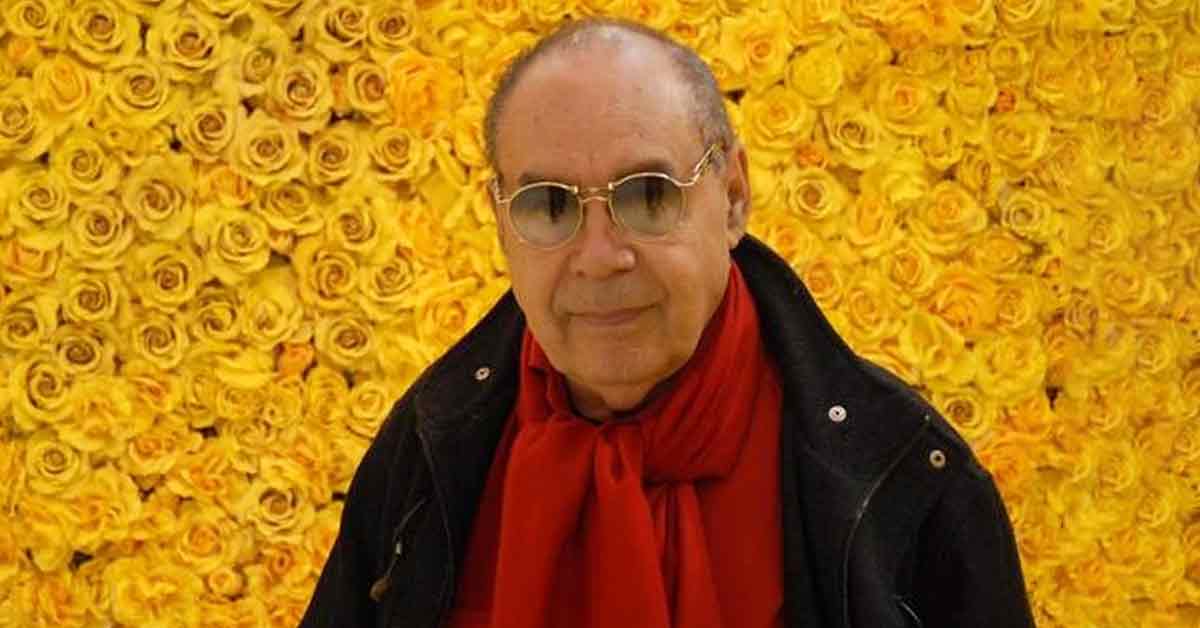

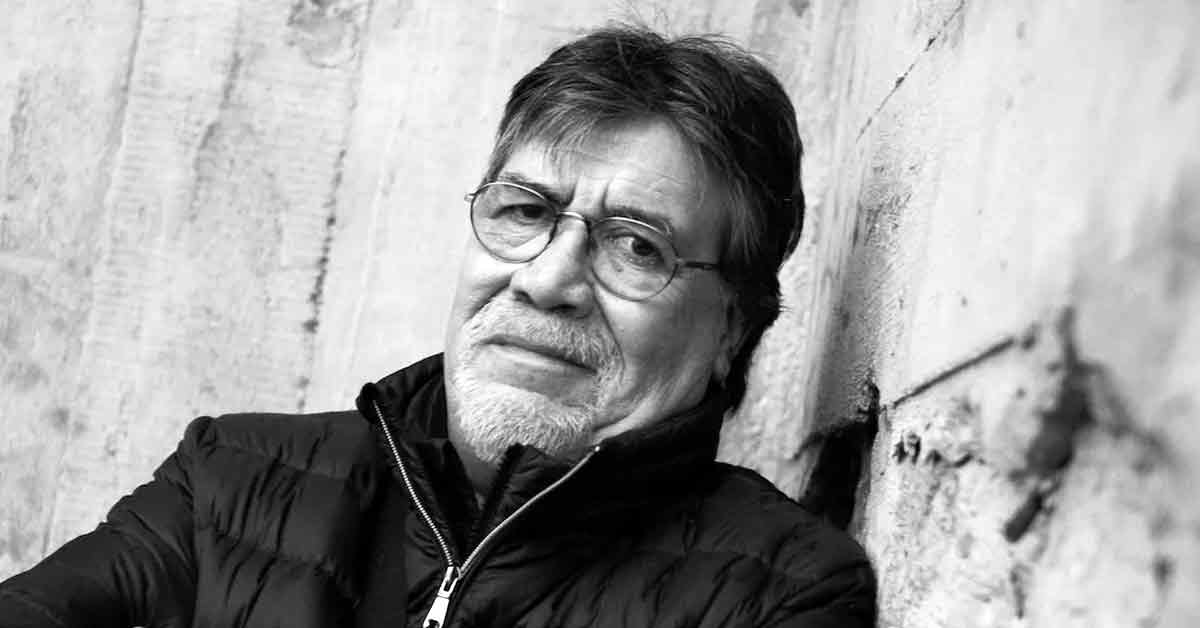

Primo Levi nasce a Torino il 31 luglio 1919, in una famiglia ebraica benestante e colta.

Fin da bambino mostra una vivace curiosità scientifica.

Il padre, ingegnere, lo stimola con libri e strumenti, come un microscopio che diventa oggetto del suo interesse precoce.

Nel 1930 entra al ginnasio D’Azeglio, dove stringe amicizie e scopre la passione per la chimica e la montagna.

Il liceo lo vede impegnato ma anche critico verso l’insegnamento troppo astratto della letteratura.

Nel 1937 si diploma e si iscrive alla facoltà di Chimica dell’Università di Torino.

Gli anni delle leggi razziali

Nel 1938 le leggi razziali fasciste colpiscono anche Levi.

In quanto ebreo, gli è vietata la carriera universitaria, ma può concludere gli studi già iniziati.

Nel 1941 si laurea con lode, nonostante le difficoltà nel trovare un relatore disposto a seguirlo.

Subito dopo fatica a trovare lavoro.

Viene assunto in modo irregolare in una cava di amianto e successivamente in una ditta farmaceutica a Milano.

Qui entra in contatto con ambienti antifascisti e si unisce al Partito d’Azione clandestino.

La Resistenza e l’arresto

Dopo l’8 settembre 1943 si rifugia in Valle d’Aosta, dove si unisce a un gruppo partigiano.

Il 13 dicembre viene arrestato dalla milizia fascista.

Per evitare la fucilazione, si dichiara ebreo e viene internato nel campo di Fossoli.

Nel febbraio 1944 è deportato ad Auschwitz.

L’esperienza nel lager

Arriva ad Auschwitz dopo un viaggio disumano di cinque giorni.

Viene registrato con il numero 174517 e assegnato al campo di Buna-Monowitz.

Sopravvive grazie a una serie di coincidenze favorevoli.

Conosce Lorenzo Perrone, muratore italiano che lo aiuta con cibo e conforto.

Viene selezionato per lavorare come chimico nella fabbrica IG Farben, evitando così i lavori più duri.

Si ammala di scarlattina e viene ricoverato nell’infermeria del campo.

Questo lo salva dalla marcia di evacuazione nella quale muoiono molti prigionieri, compreso l’amico Alberto Dalla Volta.

Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa libera Auschwitz.

Il ritorno in Italia

Il ritorno è lungo e doloroso.

Passa mesi in un campo sovietico in Polonia, lavora come infermiere e attraversa vari Paesi dell’Est prima di tornare a Torino in ottobre.

L’impatto del ritorno è forte, ma trova conforto nel lavoro e nell’amore.

Nel 1947 sposa Lucia Morpurgo.

La nascita dello scrittore

Levi sente subito il bisogno di raccontare.

Inizia a scrivere “Se questo è un uomo”, una testimonianza sulla vita nel lager.

Il libro viene inizialmente rifiutato da Einaudi e pubblicato nel 1947 da Franco Antonicelli.

Riceve buone recensioni, ma vende poco.

Solo nel 1958 Einaudi accetta di pubblicarlo, riconoscendone il valore.

Da allora, l’opera viene tradotta in numerose lingue e diventa un classico mondiale.

L’opera letteraria

Nel 1963 pubblica La tregua, in cui racconta il viaggio di ritorno da Auschwitz.

Quest’opera vince la prima edizione del Premio Campiello e conferma la sua voce unica.

Nel 1975 esce Il sistema periodico, una raccolta di racconti che intrecciano chimica e vita.

Secondo la Royal Institution, nel 2006 il libro viene definito “il miglior libro di scienza mai scritto”.

Tre anni dopo, nel 1978, pubblica La chiave a stella, con cui vince il Premio Strega.

Infine, nel 1982 torna alla narrazione della guerra con Se non ora, quando?, che ottiene sia il Campiello sia il Viareggio.

L’impegno civile e culturale

Negli anni Settanta e Ottanta si dedica a tempo pieno alla scrittura.

Partecipa a incontri nelle scuole, conferenze e dibattiti pubblici.

Viaggia in Unione Sovietica, Germania, Inghilterra e torna due volte ad Auschwitz.

Nel 1986 pubblica “I sommersi e i salvati”, una riflessione matura e disincantata sulla memoria, la zona grigia e la natura umana.

Il suo stile è lucido, scientifico, ma profondamente umano.

Rifiuta la retorica e cerca la verità nei dettagli, nella memoria, nell’analisi.

11 aprile 1987. Muore Primo Levi

L’11 aprile 1987 Primo Levi muore precipitando dalla tromba delle scale del suo palazzo in corso Re Umberto a Torino.

L’ipotesi ufficiale è il suicidio, anche se alcuni avanzano la possibilità di una caduta accidentale dovuta a problemi di salute.

Il suo corpo viene sepolto nel campo israelitico del Cimitero Monumentale di Torino.

La sua scomparsa lascia un vuoto nella letteratura, nella memoria storica e nella coscienza collettiva.

Primo Levi nasce a Torino il 31 luglio 1919, in una famiglia ebraica benestante e colta.

Fin da bambino mostra una vivace curiosità scientifica.

Il padre, ingegnere, lo stimola con libri e strumenti, come un microscopio che diventa oggetto del suo interesse precoce.

Nel 1930 entra al ginnasio D’Azeglio, dove stringe amicizie e scopre la passione per la chimica e la montagna.

Il liceo lo vede impegnato ma anche critico verso l’insegnamento troppo astratto della letteratura.

Nel 1937 si diploma e si iscrive alla facoltà di Chimica dell’Università di Torino.

Gli anni delle leggi razziali

Nel 1938 le leggi razziali fasciste colpiscono anche Levi.

In quanto ebreo, gli è vietata la carriera universitaria, ma può concludere gli studi già iniziati.

Nel 1941 si laurea con lode, nonostante le difficoltà nel trovare un relatore disposto a seguirlo.

Subito dopo fatica a trovare lavoro.

Viene assunto in modo irregolare in una cava di amianto e successivamente in una ditta farmaceutica a Milano.

Qui entra in contatto con ambienti antifascisti e si unisce al Partito d’Azione clandestino.

La Resistenza e l’arresto

Dopo l’8 settembre 1943 si rifugia in Valle d’Aosta, dove si unisce a un gruppo partigiano.

Il 13 dicembre viene arrestato dalla milizia fascista.

Per evitare la fucilazione, si dichiara ebreo e viene internato nel campo di Fossoli.

Nel febbraio 1944 è deportato ad Auschwitz.

L’esperienza nel lager

Arriva ad Auschwitz dopo un viaggio disumano di cinque giorni.

Viene registrato con il numero 174517 e assegnato al campo di Buna-Monowitz.

Sopravvive grazie a una serie di coincidenze favorevoli.

Conosce Lorenzo Perrone, muratore italiano che lo aiuta con cibo e conforto.

Viene selezionato per lavorare come chimico nella fabbrica IG Farben, evitando così i lavori più duri.

Si ammala di scarlattina e viene ricoverato nell’infermeria del campo.

Questo lo salva dalla marcia di evacuazione nella quale muoiono molti prigionieri, compreso l’amico Alberto Dalla Volta.

Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa libera Auschwitz.

Il ritorno in Italia

Il ritorno è lungo e doloroso.

Passa mesi in un campo sovietico in Polonia, lavora come infermiere e attraversa vari Paesi dell’Est prima di tornare a Torino in ottobre.

L’impatto del ritorno è forte, ma trova conforto nel lavoro e nell’amore.

Nel 1947 sposa Lucia Morpurgo.

La nascita dello scrittore

Levi sente subito il bisogno di raccontare.

Inizia a scrivere “Se questo è un uomo”, una testimonianza sulla vita nel lager.

Il libro viene inizialmente rifiutato da Einaudi e pubblicato nel 1947 da Franco Antonicelli.

Riceve buone recensioni, ma vende poco.

Solo nel 1958 Einaudi accetta di pubblicarlo, riconoscendone il valore.

Da allora, l’opera viene tradotta in numerose lingue e diventa un classico mondiale.

L’opera letteraria

Nel 1963 pubblica La tregua, in cui racconta il viaggio di ritorno da Auschwitz.

Quest’opera vince la prima edizione del Premio Campiello e conferma la sua voce unica.

Nel 1975 esce Il sistema periodico, una raccolta di racconti che intrecciano chimica e vita.

Secondo la Royal Institution, nel 2006 il libro viene definito “il miglior libro di scienza mai scritto”.

Tre anni dopo, nel 1978, pubblica La chiave a stella, con cui vince il Premio Strega.

Infine, nel 1982 torna alla narrazione della guerra con Se non ora, quando?, che ottiene sia il Campiello sia il Viareggio.

L’impegno civile e culturale

Negli anni Settanta e Ottanta si dedica a tempo pieno alla scrittura.

Partecipa a incontri nelle scuole, conferenze e dibattiti pubblici.

Viaggia in Unione Sovietica, Germania, Inghilterra e torna due volte ad Auschwitz.

Nel 1986 pubblica “I sommersi e i salvati”, una riflessione matura e disincantata sulla memoria, la zona grigia e la natura umana.

Il suo stile è lucido, scientifico, ma profondamente umano.

Rifiuta la retorica e cerca la verità nei dettagli, nella memoria, nell’analisi.

11 aprile 1987. Muore Primo Levi

L’11 aprile 1987 Primo Levi muore precipitando dalla tromba delle scale del suo palazzo in corso Re Umberto a Torino.

L’ipotesi ufficiale è il suicidio, anche se alcuni avanzano la possibilità di una caduta accidentale dovuta a problemi di salute.

Il suo corpo viene sepolto nel campo israelitico del Cimitero Monumentale di Torino.

La sua scomparsa lascia un vuoto nella letteratura, nella memoria storica e nella coscienza collettiva.